Неформализованные (логические) методы

Основные преимущества коллективных экспертных методов, по сравнению с индивидуальными, заключаются в возможности проведения более широкого (но охвату учитываемых аспектов) и глубокого анализа рассматриваемой проблемы на основе привлечения в группу специалистов самого различного профиля. Их работа должна быть организована таким образом, чтобы эксперты взаимно обогащали друг друга идеями… Читать ещё >

Неформализованные (логические) методы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Методы экспертных оценок

Экспертные оценки — это эвристические оценки, основывающиеся на интуиции, воображении и опыте. Экспертные методы применяются, как правило, в случаях, когда отсутствуют какие-либо статистические данные, на которых можно базироваться. Например, в случае, когда предприятие собирается выпустить на рынок совершенно новый продукт, а также когда статистическая информация имеется, но при ее использовании могут возникнуть трудности, которые можно разделить на четыре группы:

- — исходная статистическая информация зачастую бывает недостоверной;

- — некоторая часть информации, необходимой для выбора наилучшего варианта планового решения, имеет качественный характер и не поддается количественным измерениям (например, невозможно разработать формулу для прогнозирования (оценки) поведения людей в той или иной ситуации, в производственном коллективе);

- — в момент принятия решения необходимая статистическая информация отсутствует, а ее получение требует большого количества времени или средств;

- — существует большая группа факторов, которые будут влиять на реализацию планов, но при подготовке плановых решений их нельзя точно предсказать.

В условиях динамичного развития общества, когда происходят кардинальные изменения в экономике, в социальной сфере, в технике, технологии и в других областях, эффективность применения статистических методов для прогнозирования и планирования, особенно на длительный период, снижается, поэтому использование экспертных методов в этих случаях также достаточно эффективно. Вместе с тем, при их применении необходимо пользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Сложность объектов экономических измерений способствовала широкому распространению экспертных оценок в качестве метода анализа.

Экспертные оценки по своей сути субъективны, в том смысле, что различные люди по одному и тому же вопросу могут высказать несовпадающие суждения. Но, поскольку в основе каждого из них лежит вполне определенная информация, накопленный опыт, результаты анализа объективной действительности, то предполагается, что различия между суждениями будут либо не слишком велики, либо они могут быть преодолены путем взаимной коррекции. Уменьшить риск субъективности суждения можно, если обратиться к группе экспертов, которые могут обсуждать и согласовывать свои оценки. Полагают, что согласованность действий экспертов обеспечивает высокое качество экспертизы.

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение принимается как решение проблемы.

В таких условиях особую роль в предвидении будущего приобретает интуиция специалистов, называемых экспертами. Интуиция — это способность человека делать заключения об исследуемом объекте, его будущих состояниях неосознанно, т. е. без осознания пути движения мысли к этим заключениям.

Для проведения работы по методу экспертных оценок создают рабочую группу, которая и организует по поручению лица принимающего решение деятельность экспертов, объединенных (формально или по существу) в экспертную комиссию.

Нет никакой необходимости стремиться к тому, чтобы экспертные мнения были согласованы между собой. Более того, наибольшую пользу приносят эксперты с мышлением, отклоняющимся от массового, — именно от них следует ожидать наиболее оригинальных аргументов.

Проблема подбора экспертов является одной из наиболее сложных. Но нет четких методов подбора экспертов, наверняка обеспечивающих успех экспертизы. Использование формальных показателей (должность, ученые степень и звание, стаж, число публикаций) может носить вспомогательный характер. При отборе экспертов необходимо провести их оценку. Помимо формальных квалификационных требований, подтверждаемых дипломами об образовании, наличием лицензий и сертификатов, можно провести тестирование, самооценку, взаимную оценку экспертов.

Тестирование состоит в решении экспертами задач, с известными организаторами тестирования, по неизвестными экспертам результатами.

Часто предлагают использовать методы взаимооценки и самооценки компетентности экспертов. С одной стороны, кто лучше может знать возможности эксперта, чем он сам? С другой — отрицательный момент состоит в том, что при самооценке компетентности скорее оценивается степень самоуверенности эксперта, чем его реальная компетентность, да и само понятие «компетентность» строго не определено. При использовании метода взаимооценки, помимо возможности проявления личностных и групповых симпатий и антипатий, играет роль неосведомленность экспертов о возможностях друг друга. В современных условиях достаточно хорошее знакомство с работами и возможностями друг друга может быть лишь у специалистов, много лет работающих совместно. Однако привлечение таких пар специалистов не очень-то целесообразно, поскольку они слишком похожи друг на друга.

Показатели самооценки получаются на основе группы вопросов[1]. Эксперту можно предложить поставить себе балл по десятибалльной шкале, ориентируясь на следующие значения баллов: 10 — эксперт специализируется по данному вопросу, имеет по нему успешно завершенные и используемые на практике разработки и практический опыт; 8 — в решении проблем по данному вопросу эксперт участвует, но этот вопрос не входит в сферу его узкой специализации; 5 — вопрос входит в сферу, тесно связанную с узкой специализацией эксперта, но непосредственно в работе по данному вопросу он не участвует; 3 — вопрос не входит в сферу, тесно связанную с узкой специализацией эксперта.

Согласно полученной по десятибалльной шкале оценке для каждого эксперта определяется весовой коэффициент путем деления оценки на 10 баллов. Значение этих коэффициентов интерпретируются как вероятность верной оценки и находится в диапазоне от 0 до 1.

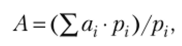

Оценка экспертов в группе. Компетентность экспертов может быть определена самими же экспертами в этой группе. Для этого каждый эксперт, входящий в группу, присваивает весовые коэффициенты всем остальным экспертам, кроме себя. Оценка компетентности каждого эксперта определяется как среднее арифметическое весовых коэффициентов. Окончательный результат экспертной оценки при этом будет определяться как среднее арифметическое взвешенное:

где А — окончательный результат экспертной оценки; а — оценка, которую дал объекту г-й эксперт; р, — весовой коэффициент г-го эксперта.

При каждом новом опросе группы следует пользоваться ранее полученными результатами для уточнения характеристик компетентности экспертов.

Существует полезный метод «снежного кома», при котором от каждого специалиста, привлекаемого в качестве эксперта, получают несколько фамилий тех, кто может быть экспертом по рассматриваемой тематике. В случае, если процедура экспертного опроса предполагает совместную работу экспертов, большое значение имеют их личностные качества. Один «говорун» может парализовать деятельность всей комиссии. В подобных случаях важно соблюдение регламента работы, разработанного рабочей группой.

Методы обработки и анализа экспертной информации по своей сути отличаются от методов обработки статистической информации, направленных на выявление закономерностей больших чисел. Вся совокупность процедур, логических приемов математических методов, применяемых для сбора, обобщения и анализа данных, полученных от экспертов, выделяется в специальную группу методов, получивших название методов экспертных оценок.

В зависимости от целей и задач экспертизы, существа и сложности анализируемой проблемы, времени, отведенного на опрос и экспертизу в целом, и допустимой их стоимости, а также от подбора участвующих в ней специалистов, выбирается метод опроса:

- • индивидуальный или групповой (коллективный);

- • личный (очный) или заочный (путем пересылки анкет);

- • устный или письменный;

- • открытый или скрытый.

В состав методов индивидуальных экспертных оценок входят:

- — метод интервью;

- — аналитический метод;

- — метод написания сценариев.

Методы коллективных экспертных оценок включают в себя:

- — метод комиссии;

- — метод коллективной генерации идей («мозговая атака»);

- — метод дерева целей;

- — метод Дельфи;

- — матричный метод.

Индивидуальный опрос позволяет максимально использовать способности и знания каждого специалиста. В отличие от индивидуального метода, при групповом опросе специалисты могут обменяться мнениями, учесть упущенное каждым из них, скорректировать свою оценку. Обмен мнениями является обычно стимулирующим началом в выдвижении и творческой разработке новых идей. В то же время, недостатки такого опроса состоят в сильном влиянии авторитетов на мнение большинства участников экспертизы.

Методы индивидуального опроса предъявляют более высокие требования к эксперту по сравнению с групповым опросом, при котором ошибочные мнения и суждения отдельных экспертов могут быть «поправлены» при выведении общей оценки всей группой.

Далее дана краткая характеристика некоторых из вышеназванных методов.

Метод интервью предполагает беседу организатора с экспертом о состоянии предприятия и его среды. Этот метод требует от эксперта умения быстро, практически экспромтом, давать качественные советы на поставленные вопросы. Одновременно может проводиться опрос нескольких экспертов, однако в этом случае есть опасность потери самостоятельности экспертов и, кроме того, интервью грозит превратиться в дискуссию.

Метод интервью по своей сути (но не по форме) очень схож с методом очного анкетирования. Анкетирование заключается в предъявлении эксперту опросного листа-анкеты, которую он должен заполнить в письменной форме (в то время как интервьюирование предполагает устный ответ эксперта интервьюеру). Анкетирование может быть и заочным, когда нет непосредственного контакта эксперта с организатором прогнозной деятельности.

Метод аналитических докладных записок (аналитических экспертных оценок в форме докладной записки) предполагает, что эксперт выполняет самостоятельно аналитическую работу с оценкой состояния и путей развития, излагая свои соображения письменно. При этом для выявления важности проблем и решений используют метод предпочтения, метод рангов.

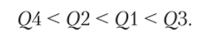

При использовании метода предпочтения эксперт должен пронумеровать возможные варианты, способы и т. п. в порядке предпочтения. При формировании экспертных оценок часто используется метод попарного сопоставления. Здесь происходит сравнение пар, в которых определяется предпочтение одного объекта (оценивается единицей) перед другим, которому проставляется ноль. Сумма оценок каждого объекта по сравнению с каждым другим объектом (табл. 2.4) составит ранжированный ряд, который может иметь следующий вид:

При использовании метода рангов эксперту предлагается расположить рассматриваемые варианты вдоль шкалы, имеющей определенное число делений (например, от 0 до 10). Разрешается располагать варианты (способы) в промежуточных точках между делениями, а также одному делению шкалы соотносить несколько вариантов.

Таблица 2.4

Ранжирование экспертом объектов методом попарного сравнения.

'————- Номер объекта Номер вопроса ——-; | Итоги. | ||||||

X. | |||||||

X. | |||||||

X. | |||||||

X. |

Метод составления сценариев — наиболее популярный в последние десятилетия метод экспертных оценок, применяемый в прогнозных разработках. Термин «сценарий» в данном смысле впервые был употреблен в 1960 г. футурологом X. Канном при разработке картин будущего, необходимых для решения стратегических вопросов в военной области.

Сценарий — это описание (картина) будущего, составленное с учетом правдоподобных предположений. Для прогноза ситуации, как правило, характерно существование определенного количества вероятных вариантов развития. Поэтому прогноз обычно включает в себя несколько сценариев. В большинстве случаев это сценарии оптимистический, пессимистический и средний — наиболее вероятный, ожидаемый.

Составление сценария, как правило, включает в себя несколько этапов:

- а) структурирование и формулировка вопроса. Вопрос, выбранный для анализа, должен быть определен настолько точно, насколько это возможно. На данном этапе должна быть собрана и проанализирована базовая информация. Поставленная задача должна быть согласована со всеми участниками проекта;

- б) определение и группировка сфер влияния. Для осуществления данного этапа необходимо выделить критические среды бизнеса и оценить их влияние на будущее предприятия;

- в) установление показателей будущего развития критически важных факторов среды предприятия;

- г) формирование и подбор согласующихся наборов предложений. Если на предыдущем этапе предприятие определило будущее состояние среды и ее влияние на предприятие исходя из собственных целей, то на данном этапе возможное развитие сфер влияния определяется исходя из их сегодняшнего состояния и возможных изменений. При этом различные альтернативные предложения о будущем состоянии наиболее значимых компонентов среды комбинируются в наборе. Формирование наборов предложений обычно осуществляется при помощи компьютерных программ;

- д) сопоставление намеченных показателей будущего состояния сфер влияния с предположениями об их развитии. На данном этапе сопоставляются результаты третьего и четвертого этапов. Повышенные или заниженные показатели состояния среды корректируются при помощи данных, полученных на четвертом этапе. Например, если предприятие на третьем этапе прогнозировало увеличение рождаемости в регионе в 2003 г. на 3%, а анализ на четвертом показал, что произойдет ухудшение экономической конъюнктуры, экологической обстановки, возможны политические и социальные коллизии, то на пятом этапе показатель 3% должен быть изменен в сторону уменьшения, например, до 1%. Для более точного прогноза необходимо сокращать интервал между сегодняшним днем и конечным временем прогнозирования. Например: если прогноз составляется в 2005 г. для 2010 г., то период прогнозирования нужно разделить на два этапа: сначала разработать сценарий до 2008 г., а уже затем — до 2010 г.;

- е) введение в анализ разрушительных событий. Разрушительное событие — это внезапно случившийся инцидент, который не был ранее спрогнозирован и который может изменить направление тенденции. Разрушительные события могут иметь как отрицательный характер (наводнение, землетрясения, аварии автономных реакторов и т. д.), так и положительный (технологические открытия, политические примирения между бывшими противниками и т. п.). Из возможных разрушительных событий необходимо выделить те, которые способны оказать наиболее сильное воздействие, и учесть их при составлении сценариев;

- ж) установление последствий. На этом этапе сопоставляются стратегические проблемы предприятия (например, возможность роста за счет более широкого освоения рынка) и выбранные варианты развития среды. Определяется характер и степень воздействия тех или иных вариантов развития на стратегические области действий предприятия;

- з) принятие мер. Этап вытекает из предыдущих. Поскольку определение количественных параметров будущего затруднено (так, трудно определить величину продаж предприятия через пять лет), при составлении сценариев чаще всего используются качественные методы и интервальные прогнозы показателей. В то же время, сценарий предполагает комплексный подход, поэтому для его разработки помимо качественных могут использоваться и количественные методы: экономико-математические, моделирование, анализ перекрестного влияния, корреляционный анализ и др.

Основные преимущества коллективных экспертных методов, по сравнению с индивидуальными, заключаются в возможности проведения более широкого (но охвату учитываемых аспектов) и глубокого анализа рассматриваемой проблемы на основе привлечения в группу специалистов самого различного профиля. Их работа должна быть организована таким образом, чтобы эксперты взаимно обогащали друг друга идеями и информацией. Такие методы обычно применяются в прогнозировании развития сложных процессов при наличии минимума необходимой информации в условиях неоднозначного взаимодействия качественно разнородных факторов. Преимущества коллективных экспертных методов перед индивидуальными состоят в следующем.

При удачном, правильном подборе группы суммарная информация, располагаемая группой, гораздо больше информации любого из участников группы.

При коллективной экспертизе количество учитываемых факторов обычно превосходит число факторов, которыми оперирует отдельный член группы.

Правильно организованное взаимодействие членов группы позволяет компенсировать полярность их мнений и тем самым способствует разработке более обоснованного решения. Рассмотрим некоторые из коллективных экспертных методов.

- [1] Басовский Л. Е. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 2011.