Объект и предмет теории и методики архивоведения

Поэтому более часто стали определять в качестве объекта рассмотрения теорией и методикой архивоведения не просто документ, а именно архивный документ, хотя стоит отметить, что экспертизе ценности подвергают все документы, в результате чего они и становятся или не становятся архивными. Уже на стадии составления номенклатуры дел в организации проводится на основе метода прогнозирования экспертиза… Читать ещё >

Объект и предмет теории и методики архивоведения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Эволюция определения объекта теории и методики архивоведения. Акценты в определении объекта архивоведения в последние десятилетия неоднократно смещались. В. Н. Автократов объектом архивоведения считал документную ретроспективную информацию, рассматривая ее через генезис, считая, что через «родословную» объекта открывается возможность правильного понимания его природы. Таким образом, автор выходил на системы документации, в первую очередь управленческого происхождения, рассматривая их и как структуру объекта архивоведения. В очень упрощенном варианте можно сказать, что автор рассматривал ретроспективную документную информацию, акцентируя внимание все-таки на ее генетической форме, приближенной к документу при этом упоминая и стадию делопроизводства.

Объект архивоведения рождается на стыке сферы документообразования с архивным делом, когда сложившиеся системы документов, потеряв значительную долю оперативных качеств, отпочковываются от породившей их сферы управления. Угасание оперативного значения сопровождается обретением документами признаков потенциального источника ретроспективной информации [14, с. 71].

Учебная литература по теория и методике архивоведения, начиная с в 1980;х гг., своим объектом изучения определяла текстовые документы на бумажной основе, научно-технические и кино-, фотодокументы, звукозаписи, микрофильмы и другие документы на различных носителях как подлежащие архивному хранению, так и хранящиеся в архивах, хотя ранее (в 1960;е гг.) акцент делался на документах, именно вышедших из сферы делопроизводства.

При этом всегда отмечалось, что процессы и способы работы с научно-техническими материалами, кино-, фотодокументами, звукозаписями, как и технология хранения архивных документов, рассматриваются в отдельных учебниках и учебных пособиях [29].

Документ как объект исследования достаточно глубоко рассматривался в середине 1980;х гг. Б. С. Илизаровым. Более того, автор рассматривал, как используют понятие документа в контексте предмета таких научных дисциплин, как источниковедение, информатика, документоведение.

" …документ, как объект исследования не только архивоведения, а целым рядом научных дисциплин. Каждая из этих дисциплин берет один какой-нибудь аспект или, говоря иначе, предмет исследования. Это ведет к тому, что для одного и того же понятия существуют самые различные определения" [10, с. 27−34].

В своем выступлении на конференции в 1994 г. В. П. Козлов в качестве объекта архивоведения рассматривал уже архивный документ, исходя из его определения как документа, хранящегося в архиве, оговаривая при этом, что не менее важно (а может быть и наиболее важно), что это документ, который утратил свою целевую функцию. Действительно, в предшествующие периоды архивный документ так и определялся, о чем ниже еще будет сказано.

Где находится грань между документом и архивным документом, между архивным документом и той частью исторических источников, которая представлена речевыми и изобразительными архивными документами? Все эти вопросы, конечно же, не схоластические, а вполне предметные, поскольку ответы на них предопределяют целый ряд исходных теоретических положений.

Следуя логике приведенных выше определений, можно было бы сказать, что разница между документом и архивным документом заключается лишь в их стратиграфии: первый еще не хранится в архиве, а второй в нем находится. Однако этот пространственный признак не является определяющим, носит внешний характер. По нашему мнению, определяющим является признак утраты документом той первоначальной целевой функции, ради реализации которой он был создан. С этой точки зрения мы можем говорить о том, что существуют документы, просто хранящиеся в архиве, и архивные документы, как хранящиеся в архиве документы, утратившие свое первоначальное целевое назначение. Последние и являются объектом архивоведения [21, c. 8].

Но в чем суть различий между документами «просто хранящимися в архиве» и «архивными документами, как хранящимися в архиве документами, утратившими целевое назначение»? Автор считает, например, что документы в течение периода, когда они закрыты как носители государственной тайны или на конфиденциальность как носители коммерческой тайны, тайны личной жизни, еще выполняют свое целевое предназначение, ради чего были созданы и не переходят в этот период, будучи даже на хранении в архиве, в разряд архивных документов.

Но сегодня становится не актуальным определение архивного документа через его хранение в архиве, ибо в организациях сами архивы в соответствии с новым законом об архивном деле могут не создаваться. Но этот же закон, не затрагивая состояния документа как носителя тех или иных функций, ради которых он был создан, а при таком подходе мы сужаем «поле» «архивных документов», напротив, дает очень расширительное толкование архивного документа, как документа независящего от места хранения, но потенциально подлежащего какому-либо хранению и априори имеющего любую ценность: от самой незначительной до ценности уникального свойства.

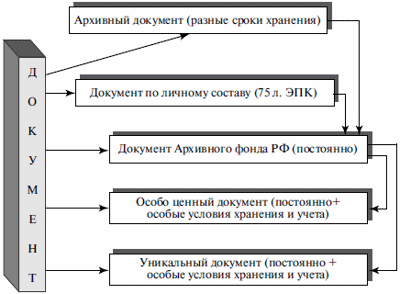

Существуют разные ценности архивных документов, т. е. среди равных есть неравные и ценность может быть разной, все зависит от целей, в которых ценные архивные документы подразделяют на разные группы.

В государственных и муниципальных архивах с целью обеспечения особой сохранности в процессе хранения и использования выделяют уникальные, особо ценные и ценные документы.

С целью установления стоимости документа (в денежном выражении с учетом международного опыта) в процессе купли-продажи документы подразделяют на следующие группы: уникальные, исключительно ценные, очень ценные и ценные.

В Федеральном законе «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.) приведены следующие определения документов (рис. 1.3):

Рис. 1.3.

Но так как мы еще не подошли к изучению экспертизы ценности документов на стадии их создания, то это определение позволяет трактовать архивные документы как массивы, реализовавшие свое предназначение и говоря языком практиков «вышедшие из сферы делопроизводства» .

Позднее в работах ВНИИДАД (М.П. Жуковой и др.) и особенно в новом законе об архивном деле «красной нитью» проходит в качестве объекта рассмотрения именно архивный документ.

Таким образом, объект в своем определении прошел эволюцию от ретроспективной документной информации через собственно документ к архивному документу.

Непросто складывались и собственно определения понятий «документ» и «архивный документ» .

В 1982 г. в «Словаре современной архивной терминологии социалистических стран» давалось определение собственно документа как результата закрепления информации о предметах объективной действительности и о мысленной деятельности человека посредством письма, графики, фотографии, звукозаписи или другим способом на любом носителе.

Другими словами, документ — материализованная в различных формах информация.

Еще ближе к этому трактованию подошел ГОСТ 16 487–83, где документ — это материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для передачи ее во времени и пространстве. Особенность данной трактовки понятия в том, что под документом понимается материальный объект, специально созданный для передачи информации.

Итак, основополагающим признаком, общим для традиционных документов, кино-, фоно-, фотодокументов, материальных документов, машиночитаемых документов, электронных документов (так же как и для любых других видов документов) является наличие в их составе записанной информации, что важно иметь в виду, чтобы не отклоняться от выверенного курса при трактовке понятия «документ» [16, с. 24].

В последнем действующем ГОСТе Р51 141−98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» документ имеет уже иное определение, а именно: «зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». Определение, можно сказать, более суженное, но более адаптированное к документоведческой сфере, с учетом такого понимания документа мы сегодня в соответствии с новым архивным законом имеем и определение архивного документа:

Фрагмент документа | Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации». 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ | |

Ст. 3, п. 2. | Архивный документ — материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства. | |

Главная суть в этом определении заключена в двух словах: подлежит хранению, имеется в виду в течение любых сроков, т. е. документ, потенциально подлежащий какому-либо хранению. И если этот документ еще находится в «производстве», то именно на стадии делопроизводства и проводится экспертиза ценности и устанавливаются сроки хранения документов по завершении делопроизводственного года, тогда действительно архивный документ — документ, вышедший из сферы делопроизводства и подлежащий хранению, конечно это могут быть и уже находящиеся на архивном хранении документы.

Западные архивисты, в первую очередь французские, также считают, что «документы приобретают качество „архивных“ с момента своего рождения в бюро, архивные документы сохраняют свое качество в течение всей жизни (в текущем, промежуточном или историческом архиве), какой бы ни была их дальнейшая судьба: уничтожение или передача на постоянное хранение…» [22, с. 40].

Поэтому более часто стали определять в качестве объекта рассмотрения теорией и методикой архивоведения не просто документ, а именно архивный документ, хотя стоит отметить, что экспертизе ценности подвергают все документы, в результате чего они и становятся или не становятся архивными. Уже на стадии составления номенклатуры дел в организации проводится на основе метода прогнозирования экспертиза ценности документов, что находит свое выражение в определении сроков их хранения. Можно сказать, что опосредованно номенклатура дел включает в себя именно архивные документы, ибо документов без сроков хранения в ней нет. Формирование документов в дела есть не что иное как первичная классификация архивных документов, описание даже на стадии делопроизводства проводится с учетом задач архивной сферы. Другое дело, что последующие процессы рассматриваются применительно именно к архивным документам. С такой поправкой объектом изучения данной дисциплины можно считать именно архивный документ.

Уже уходит в историю определение архивного документа, данное в Словаре современной архивной терминологии социалистических стран (1982 г.), где архивным документом назывался лишь документ, хранящийся в архиве. Если в государственном архиве такое понятие сегодня ближе стыкуется с понятием документа Архивного фонда Российской Федерации, впервые введенного Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» в 2004 г., то для архива учреждения такое определение совершенно уже не работает, так как по названному закону в соответствии со статьей 13 «Создание архивов» архив в организации может и не создаваться.

Специалист в области архивных терминов Э.И. Хан-Пира давал такое определение в своей работе «Архивоведческое терминоведение», вышедший в 1990 г.: архивный документ — документ, принятый на временное, долговременное или постоянное хранение государственной, общественной или кооперативной организацией, либо их подразделениями для обеспечения потребности общества, государства и индивида в ретроспективной документной информации.

Напомним, что до выхода в свете в 1993 г. «Основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» был подготовлен группой историков, юристов в 1990;м г. межрегиональное территориальное управление году инициативный авторский проект «Закона об архивном деле и архивах» (авторы: Ю. М. Батурин, Б. С. Илизаров, А. Б. Каменский, Э.И. Хан-Пира, В. Л. Энтин и О.В. Шапелева), где под архивным документом понимался документ, сохраняемый либо подлежащий сохранению в силу значимости для общества, а равно имеющий ценность для собственника и сохраняемый по его усмотрению. Последние десятилетия кстати показали некоторую утопичность концовки этого определения, «развелись» такие негосударственные организации, которые предпочитали определить документы на хранение не в собственный (хотя бы) архив, а на «помойку» .

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» 1993 г., а позднее и по ГОСТу Р51 141−98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» архивный документ был определен как документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для общества и равно имеющий ценность для собственника, где документ назван документом без его определения, а значимость давалась в контексте двух частей Архивного фонда Российской Федерации: государственной и негосударственной. В 1990;е гг. имели место и некоторые другие дефиниции*1. Так, в проекте несостоявшегося Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» 1998 г. термин «архивный документ» был еще более конкретизирован и определялся как документ, сохраняющийся или подлежащий сохранению в силу его значимости для общества, а равно имеющий ценность для собственника, в том числе как объект движимого имущества. Последнее дополнение, логично предположить, было сделано не без влияния Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации» 1995 г., по которому информационные ресурсы (отдельные документы и отдельные массивы документов, в том числе и в архивах) являются элементом состава имущества.

*1 Дефиниция [лат.] - точное логическое определение, установление содержания понятия.

Новое же определение более корректное и может быть более компактным, если считать, в вольном переводе, что документ — документ, подлежащий хранению в силу значимости для граждан, общества и государства.

Таким образом, за последние 20 лет произошло смещение акцентов в понимании того, что есть архивный документ: от документа, подлежащего хранению в архиве до документа вообще, потенциально имеющего какой-либо срок хранения, независимо от того, где этот документ в тот или иной момент находится.

При определении терминов «документ» и «архивный документ» не были затронуты свойства последних, особенно которые они приобретают, поступая на хранение в архивы. По мнению В. П. Козлова, свойства могут быть разными, о чем выше уже говорилось.

О выигрышном положении архивного документа в сравнении с музейными предметами и книгами как носителями исторической памяти также писал В. П. Козлов в одной из своих статей, проведя сравнительный анализ организации хранения в музеях, библиотеках и архивах [20, с. 6].

В отличие от музейного предмета и книги документ поступает в архив, как правило, во взаимосвязи, в системе других документов, исторически или логически связанных друг с другом, то есть в составе фонда. Фонд является естественным и органическим образованием, последовательно хронологически отражая факты, события, явления, процессы действительности, случавшиеся в пределах определенной графической единицы. Более того, конкретный фонд в конкретном архиве обнаруживает свои взаимосвязи с другими фондами и в не меньшей степени с фондами других архивов. Документ в составе фонда приобретает своеобразное состояние покоя, характеризуемое среди прочего вечной стратиграфией его хранения (архивном шифром) и невозможностью его «прополки». Благодаря указанным свойствам документ и фонд, в котором он находится, связанные друг с другом фонды создают не случайную, не хаотичную, а строго упорядоченную мозаичную картину действительности.

Кстати говоря, аналогичный сравнительный анализ в свое время провел И. Л. Маяковский в статье «Архив, библиотека и музей», опубликованной в журнале Архивное дело в 1926 г. (вып. 5/6, 7), в которой автор проследил развитие понятий «архив», «библиотека» и «музей» в течение XVII-ХХ вв., сделав это на основе анализа западноевропейской и русской практики создания архивов и рукописных отделов музеев и библиотек. Он показал, как в разные периоды менялись основы, формы взаимоотношений этих учреждений в области собирания письменных памятников прошлого.

В начале 1990;х гг. имела место еще одна интересная трактовка архивных документов, а именно то, что комплекс архивных документов может считаться архивом. В «Основах законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» (1993 г., ст. 1) было записано, что под архивом понимается совокупность архивных документов, а также архивное учреждение или структурное подразделение учреждения, организации или предприятия, осуществляющее прием и хранение архивных документов в интересах пользователей. В настоящее время в определение архива включают только учрежденческую составляющую:

Фрагмент документа | Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.) | |

Ст. 3, п. 9. | Архив — учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. | |

В архивоведческой литературе термин «архив» употреблялся в разных значениях. Слова «архив» и «архивариус» проникли в русский язык вместе с другими иностранными понятиями и обычаями в эпоху Петра I. Во всяком случае с первой четверти XVIII в. они употребляются в российском законодательстве; например, в Генеральном регламенте 1720 г.: «Книги, документы, дела, учиненные регистратуры, когда оные три года в канцелярии и в конторе лежали, потом в архив с распискою архивариусу отдаются» .

В XVIII в. «архив» (женский род — «архива») означал как собрание документов лица, рода, так и структурное подразделение учреждения, занимающееся хранением документов. В первой половине XVIII в. архивами стали называться и специальные учреждения, хранящие «старые дела». В XIX в. термин «архив» стал употребляться и для обозначения изданий исторических документов — «Архив князя Воронцова» (М., 1870−1895. Т. 1- 40); «Архив графов Мордвиновых» (СПб., 1901;1903. Т. 1−10); «Русский архив». Кроме того, согласно словарю Даля под архивом понимали здание, помещение, где хранятся документы, т. е. архивохранилище. В Словаре современной архивной терминологии социалистических стран (М. Вып. 1−2, 1982, 1988) была сделана попытка покончить с многозначностью термина «архив». Архивом предлагалось считать только учреждение или структурное подразделение, осуществляющее хранение документов в целях их оптимального использования. Поэтому ГОСТ 16 487–83 запрещал употреблять термин «личный архив» — понятие «архив» было тесно связано с государственным хранением. Однако, как видим, позднее исторически сложившаяся двузначность термина «архив» снова была закреплена в законе 1993 г.

В начале 2000;х гг. вводится новое понятие «документ Архивного фонда Российской Федерации», а также нормативно закрепляются определения документов по личному составу, особо ценных и уникальных документов:

Фрагмент документа | Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.) | |

Ст. 3, п. 4. | Документ Архивного фонда Российской Федерации — архивный документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный учет и подлежащий постоянному хранению. | |

С этого момента в правовой, нормативно-методической литературе, публикациях мы видим два устойчивых словосочетания: «документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы» и «архивные документы, в том числе документы по личному составу» .

Вопросы, связанные с тем, как архивные документы становятся документами Архивного фонда Российской Федерации рассматриваются в теме «Организация комплектования архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами» .

Итак, объектом изучения архивоведения является архивный документ. Исходя из того, что потенциально архивный документ может стать документом Архивного фонда Российской Федерации, то, следовательно, можно рассматривать в качестве объекта теории и методики архивоведения архивные документы, находящиеся на территории Российской Федерации, независимо от их происхождения, времени и способа создания, вида носителя, формы собственности, места хранения, а также копии архивных документов на правах подлинников и документы государственных организаций, находящихся в иностранных государствах.

Что касается их типологии, то в состав Архивного фонда Российской Федерации входят категории документов, которые, в зависимости от того, в рамках какой дисциплины они изучаются, могут быть разбиты на следующие группы:

А — юридические акты;

Б — управленческая документация;

В — документы, содержащие результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; градостроительная документация;

Г — кино-, фото-, видео-, фонодокументы;

Д — электронные и телеметрические документы;

Е — чертежи;

Ж — рукописи, рисунки, дневники, переписка, мемуары.

В данном учебнике все научно-технологические процессы будут рассмотрены применительно к управленческой документации, ибо, как уже отмечалось во введении, документы группы, А являются объектом рассмотрения дисциплины «Архивное право»; группы В и Е — специальных дисциплин, изучающих технотронные архивы и документы; группы Д — дисциплины «Автоматизированные архивные технологии», а также специальных дисциплин в области технотронных архивов и документов; группы Ж — дисциплины «Архивы личного происхождения» .

Предмет теории и методики архивоведения. Определяя предмет теории и методики архивоведения, воспользуемся подходом, данным В. Н. Автократовым при рассмотрении предмета архивоведения. Главное в этом подходе заключается в том, что автор предмет раскладывает на два уровня: эмпирический и теоретический.

Так как мы определили архивоведение как комплексную научную дисциплину, в которой теория и методика архивоведения является всего лишь одной из составляющих, то и рассматриваются труды отечественных ученых, освещающие объект, предмет, методологию, терминологические процессы в целом.

Эмпирическая часть в данной концепции представлена архивной информационной средой, напомним, что автор в качестве объекта архивоведения рассматривает именно ретроспективную документную информацию, выводя ее из генетического состояния, а именно из сферы документообразования, при этом опираясь на системы документации именно управленческого характера. Однако в контексте данного учебника объект обозначен архивными документами, которые и будут в первую очередь соотноситься с предметом рассматриваемой дисциплины.

Далее В. Н. Автократов отмечает, что эмпирическая часть предмета архивоведения нуждается в постоянном научном обслуживании, а это уже задача теоретико-методологической части.

Развитие теории ведет главным образом к образованию и совершенствованию понятий. На базе понятий (наиболее важные из них являются архивоведческими категориями) архивоведение разворачивает свою проблемно-содержательную структуру, в рамках которой ведутся исследования и разработки и объективируется понятийный аппарат, ибо процесс познания и действия превращает абстрактные понятия в законченную объективность. Следовательно, необходимо рассматривать связь понятий с проблемным содержанием архивоведения, с общей и частными теориями этой дисциплины, имея ввиду, что теория богаче определениями, шире и многообразнее понятия.

Понятийный аппарат включает в себя не только собственно понятия, но также принципы, критерии и другие логические единицы знания. Его анализ является сквозной развивающейся темой данной работы. Можно выделить две группы логических единиц: 1) собственно архивоведческие, т. е. разработанные самим архивоведением; 2) общенаучные, к которым науковедение относит такие, которые, выйдя из рамок отдельных наук, стали теперь общими для многих или даже для всех частных наук. Перенося знания из одних областей науки в другие, они обогащают их, обогащаются сами, углубляя свое содержание. К числу таких понятий относятся понятия системы, структуры, функции, информации, модели, вероятности, знака и т. д. [14, с. 76].

К этому следует добавить, что любая научная дисциплина, развиваясь по спирали, на следующем витке развития соприкасается с имевшими место реалиями. Так и в этом предмете: эмпирическая часть, подпитавшись теоретико-методологическими новациями, усвоив и освоив их, будет ожидать нового витка развития теоретической части, реализуя уже обозначенные, сформировавшиеся научные мировоззрения.

В обобщенном виде к предмету теории и методики архивоведения можно отнести следующие направления изучения и работы с архивными документами:

научные основы отечественного архивоведения;

становление терминологической базы современного архивоведения;

организация документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;

комплектование архивов и других хранилищ документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, экспертиза их ценности;

упорядочение архивных документов;

Фрагмент документа | Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г., N 125-ФЗ | |

Ст. 3, п. 17. | Упорядочение архивных документов — комплекс работ по формированию документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с правилами, установленными специально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. | |

способы хранения, обеспечивающие полную сохранность архивных документов, в том числе учет;

создание справочно-поисковых средств к документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам;

организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;

маркетинг архивных документов.