Транскрипция: синтез РНК на ДНК-матрице

Традиционно ген определяется как единица наследственной информации, детерминирующая выполнение организмом определенной функции. Ген состоит из регуляторной и кодирующей части. Транскрибируется только кодирующая часть, которая состоит из экзонов и нитронов. Такая транскрипция характерна для незрелой РНК. Она находит свое продолжение в окончательной стадии транскрипции, при которой из незрелой РНК… Читать ещё >

Транскрипция: синтез РНК на ДНК-матрице (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Согласно принципу последовательности, информация переносится от ДНК к РНК и белкам: ДНК —> РНК —> белок. В связи с этим обратимся к содержанию транскрипции (от лат. transcriptio — переписывание), наряду с репликацией ДНК являющейся важнейшим генно-молекулярным механизмом. Транскрипция во многом похожа на репликацию, но, разумеется, у нее есть и многочисленные особенности. Одна из них состоит в том, что при выяснении содержания транскрипции непременно необходимо учитывать строение генов. Дело в том, что в репликации воспроизводятся все структурные единицы генов, чего нет при транскрипции.

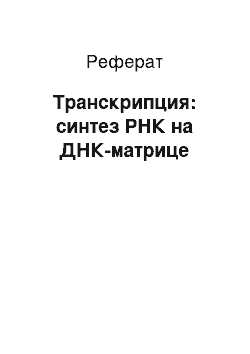

Традиционно ген определяется как единица наследственной информации, детерминирующая выполнение организмом определенной функции. Ген состоит из регуляторной и кодирующей части. Транскрибируется только кодирующая часть, которая состоит из экзонов и нитронов. Такая транскрипция характерна для незрелой РНК. Она находит свое продолжение в окончательной стадии транскрипции, при которой из незрелой РНК исключаются все интроны, а оставшиеся экзоны объединяются. В месте промотора с регуляторной частью гена связывается РНК-полимераза, которая в результате инициирует начало транскрипции на одной из двух цепей ДНК. На рис. 6.8 представлена схема устройства гена эукариотов, а также зрелой и незрелой РНК.

Некоторые из использованных выше терминов, очевидно, нуждаются в характеристике.

Рис. 6.8. Схема устройства гена эукариотов и РНК.

Промотор (от фраиц. promoteur — основатель, инициатор) — это последовательность нуклеотидов ДНК, которая позволяет регулировать экспрессию генов. Он находится около 5'-гена и, следовательно, непосредственно перед той частью гена, которая кодирует РНК. Существенным признаком промотора является его специфическое взаимодействие с ДНК зависимыми белками, которые посредством РНК-полимеразы определяют начало транскрипции. Такие белки называются факторами транскрипции.

Наряду с промотором к регуляторной части гена относятся последовательности нуклеотидов, которые также оказывают существенное влияние на экспрессию генов. Энхансеры (англ, enhancer — усилитель, увеличитель) ее усиливают, а сайленсеры (от англ, silencer — глушитель) подавляют, но не сами по себе, а лишь в случае воздействия на них факторов транскрипции. Пространственное положение энхансеров и сайленсеров не является четко определенным, они могут находиться на меньшем или большем расстоянии от промотора.

Экзон (англ, expressed region — область выражения) — участок гена, кодирующий зрелую РНК и белки. Экзоны являются первичными генетическими единицами, от которых решающим образом зависит облик всего биологического мира. Именно их перекомбинация приводит к образованию новых генов и белков. Всего лишь 1,5% генного состава ДНК определяет синтез белков. Другая часть этого состава либо вообще не транскрибируется, либо определяет строение таких разновидностей РНК, например транспортных РНК, которые не обладают функцией синтеза белков.

Интрон (от англ, intervening regions — промежуточные области) — участок гена, который не содержит информации о зрелых РНК и белках. Биологические функции интронов изучены значительно хуже, чем функции экзонов. Большие споры вызывает также вопрос об их происхождении: то ли они возникли вместе с прокариотами, то ли вместе с эукариготами или же даже позже их. В одном гене человека в среднем содержится 8,8 экзона и 7,8 ингрона, но ингроны в среднем приблизительно в 25 раз длиннее экзонов[1].

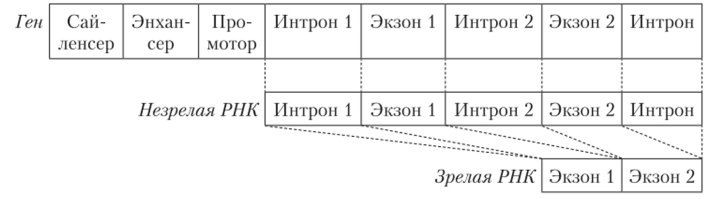

После сказанного нетрудно представить в себе в основных чертах весь процесс транскрипции (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Транскрипция РНК.

Этап инициации. Под воздействием ферментов, в частности энхансеров, присоединившись к промотору, РНК-полимераза разрывает азотистые основания (указаны на рис. 6.9 вертикальными короткими линиями) и выбирает ту ветвь ДНК, которая становится матрицей транскрипции (на рис. 6.9. это нижняя линия). Она также создает глазок транскрипции (на рис. 6.9. это треугольная крышечка). При этом для этапа элонгации обнажается 10—20 пар неклеотидов. Интересно, что в случае транскрипции нет необходимости в формировании праймера, характерного для процесса репликации ДНК. Транскрипция обходится без праймера.

Этап элонгации. Под действием РНК-полимеразы в области транскрипционного глазка формируется РНК. В отличие от ДНК-полимеразы РНК-полимераза не способна корректировать правильность синтеза РНК-цепи и исправлять допущенные ошибки. Если в процессе синтеза возникают затруднения, то движение РНК-полимеразы приостанавливается. В результате вероятность ошибочной сборки РНК снижается. Транскрипция не прекращается, глазок удаляется от промотера. В тех областях, которые миновал глазок, восстанавливается дуплексная структура ДНК. Цепь синтезируемой РНК постепенно удлиняется. Она растет в направлении 5'—3'.

Этап терминации. Он наступает в силу воздействия на РНК-полимеразу вспомогательных факторов. Как только область транскрипции достигается экзонуклеазами, транскрипция прекращается, а РНК-полимераза и РНК отделяются друг от друга. ДНК полностью восстанавливает свою дуплексную структуру.

До сих пор мы рассматривали транскрипцию PI IK в самом общем плане, абстрагируясь от нескольких существенных обстоятельств, в частности, не учитывалось наличие различных типов как РНК, так и РНК-полимераз. Различают следующие типы РНК:

- 1) участвующие в синтезе белков;

- 2) участвующие в модификациях транскрибированных РНК, а также в репликации ДНК;

- 3) регулирующие функционирование некоторых биологических единиц, например генов;

- 4) паразитарные РНК (часто саморазмножающиеся и входят в состав вирусов);

- 5) другие РНК (тип которых не поддается однозначной классификации).

Информация обо всех разновидностях РНК содержится в ДНК. Впрочем, не все они транскрибируются непосредственно на матричной ДНК.

Некоторые РНК являются модификациями ранее транскрибированных РНК. Для нас, знакомящихся с основаниями молекулярной генетики, наибольший интерес представляют РНК, участвующих непосредственно в синтезе белков. Их всего 5 типов (табл. 6.4).

Таблица 6.4

РНК, участвующие в синтеза белков.

Тип РНК. | Сокращенное название. | Выполняемые функции. | Организмы. |

Матричная РНК. | мРНК, и PH К*. | Кодирует белки. | все. |

Транспортная РНК. | тРПК. | Транспортирует аминокислоты к месту синтеза. | все. |

Рибосомная РНК. | рРНК. | Осуществляет трансляцию. | все. |

Сигнальные РНК. | SPR РНК**. | Экспортируют белки из клеток. | все. |

Транспортноматричная РНК. | тмРНК. | Объединяет функции мРНК и тРНК. | бактерии. |

* Информационная РНК — то же самое, что матричная РНК; ** SPR — сокр. англ. signal recognition particle — частицы, распознающие сигналы.

Транскрипция всех РНК происходит иод действием определенных РНК-полимераз или их сочетаний. В табл. 6.5 приведены основные три типа РНК-полимераз.

Таблица 6.5

Типы РНК-полимераз

Тип РНК-полимеразы. | Функции. |

РНК-полимераза I. | Синтезирует незрелую рРНК. |

РНК-нолимераза II. | Синтезирует предшественников для мРНК, а также многих малых' ядерных и микро РНК. |

РНК-полимераза III. | Синтезирует тРНК и некоторые малые РНК. |

' Малые (короткие) РГК отличаются от длинных РНК. Микро РНК являются разновидностью малых РНК, которые составляют 98% всего рибонуклеотидного материала.

В заключение параграфа отметим, что наряду с прямой транскрипцией возможна и обратная. Способностью транскрибировать РНК в ДНК обладают ретровирусы, в частности ВИЧ, ответственный за СПИД. Ретровирус встраивается в клетку. Специальный фермент обратная транскриптаза осуществляет транскрипцию РНК —" ДНК. Затем на полученной цепи ДНК как на матрице достраивается вторая цепь ДНК. После чего реализуется цикл ДНК —> РНК —" белки. Некоторые эукариоты содержат фермент теломеразу, которая также инициирует обратную транскрипцию. Феномен обратной транскрипции должен учитываться при формулировке принципа последовательности. Он не должен интерпретироваться в качестве отрицания обратной транскрипции.

Выводы.

- • Ген состоит из регуляторной и кодирующей части.

- • Кодирующая часть гена включает экзоны и нитроны.

- • Интроны не транскрибируются в зрелую РНК.

- • Транскрипция включает этапы инициации, элонгации и терминации.

- • Существуют различные типы и виды как PIIK, так и РИК-полимераз транскрипции.

- • Синтез любой РНК осуществляет либо одна, либо несколько полимераз, причем нс без участия белковых ферментов.

- [1] SakharkarM. К., Chow V. Т., Kangueane Р. Distributions of Exons and Introns in the HumanGenome //In Silicio Biology. 2004. Vol. 4. No. 4. P. 387—393.